正月里的民俗:中国人春节该忙啥?

www.nongli.net

www.nongli.net

今天

我们迎来“大寒”节气

还巧遇腊八

俗话说“过了腊八就是年”

转眼就是年

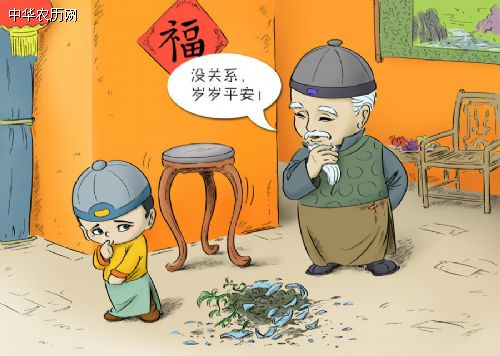

端午节,是中国最重要的传统节日之一,丰富多样的习俗至今仍在为人们的生活增添一抹亮色。

不过,近来有关端午节文化内涵、习俗的一些讨论成为热门话题:它为何有那么多的名称?它在古代最初并非是吉祥的节日吗?能不能互祝“快乐”?

全国各地的端午节习俗

﹝河北省﹞

北平忌端午节打井水,往往于节前预汲,据说是为了避井毒。市井小贩也于端午节兜售樱桃桑椹,据说端午节吃了樱桃桑椹,可全年不误食苍蝇。各炉食铺出售“五毒饼”,即以五种毒虫花纹为饰的饼。滦县已许聘的男女亲家咸于端午节互相馈赠礼品。赵县端午,地方官府会至城南举行聚会,邀请城中士大夫宴饮赋诗,称为“踏柳”。

今天的夜空是4月天琴座流星雨的“主场”

4月22日,4月天琴座流星雨将迎来极大。

夏至到了,7月12马上入伏。

近期暴晒、暴雨交替,湿热的空气为病菌滋生和传播提供了温床,人体消耗的增加导致抵抗力减弱,肠道传染病和皮肤病等季节性疾病也随之“找上门”。我们在做好防暑降温工作的同时,更应注意夏季多发病的预防和保健。

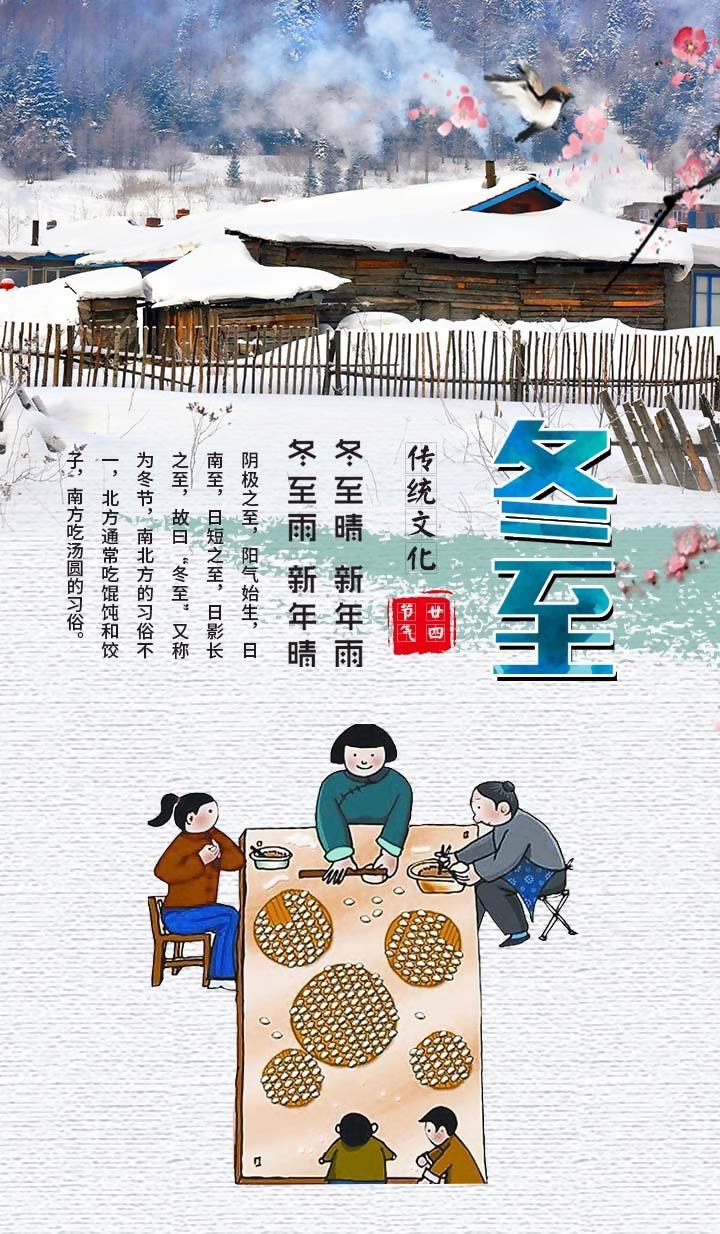

天时人事日相催

冬至阳生春又来

今天6时23分,迎来“冬至”节气

我们迎来一年里黑夜最长的一天

冰益壮,地始坼

自此进入隆冬时节

许老师最近在本论坛发帖,对寿星万年历做了一次更新,在1楼。版本5.06

1、增加 dT 的数据,与iers数据同步到2018年。

2、修改纪年显示时的颜色错误。旧版在IE8可正常显示,IE11中无法显示。修改后,在IE11及chrome浏览器中均可正常显示。

3、新版浏览器不再支持VML做图,所以本版做图更换为html5的canvas,因此相应的接口程序重写,更换了100多行代码。

4、更改地方食页面,防止在新浏览器中显示混乱。

次日更新为5.07版

根据浪淘沙指正,改正237年农历1、2月的月历。

本版只提供源代码,如果需要压缩成一个文件,请运行原文件中的hebin.bat,可生成sxwnl.htm(在父目录中)

俗话说:“冷在三九,热在中伏。”所以说中伏的时候最热。

三伏是指初伏、中伏和末伏三个连续时段。夏至后第三个庚日为初伏始日,第四个庚日为中伏始日,立秋后的第一个庚日为末伏始日,每伏10天,但有些年份中伏为20天,比如今年。

下面是2018三伏时间表

三伏天出现在小暑与处暑之间,是一年中气温最高且又潮湿、闷热的日子。

“伏”可称“长夏”,“伏”是五行家对季节的另类安排,其中“伏”为“土”。“伏”表示阴气受阳气所迫藏伏在地下的意思。春、夏、秋、冬四季被五行家冠以木、火、金、水,一年五季春、夏、长夏、秋、冬,由秋到冬金生水、水生木、木生火,自然循环。但是由夏到秋则不然,火克金,金不敢出来。就要潜伏一段时间,“潜伏”就是“伏”的本义。